男の着物Q&A

| 男のきものって? | きものの名称を覚えよう | これだけは揃えておきたい | きものの着方 | きもの五つの心得 |

| 小物とコーディネート | かっこいい着姿 | きものを脱いだら |

男のきものって?

男物にもフォーマル着とカジュアル着とがあります。礼装は黒五つ紋付に羽織、袴姿。紬やお召などに一つ紋を入れたものは準礼装。

一方、カジュアル着はとくに制約がありません。木綿やウール、紬、御召などさまざまなきものを目的に合わせて着用します。

|

【フォーマル】 黒紋付に羽織、袴姿は男子の第一礼装。きものは黒の羽二重に五つ紋を染め抜いたものが正式。 これに仙台平、五泉平などの縞袴を着用します。略礼装は御召の色紋付きに羽織、袴を着用します。 |

|---|---|

|

【カジュアル】 きもの羽織姿は、もっともポピュラーなカジュアルきもの。きものの素材は紬、御召、化合繊、ウールなどなんでもOK。 普段着から外出着まで幅広く着用できます。 |

|

【カジュアル】 個性的でラフに着こなせるカジュアルきもの。縞木綿のきものに帽子、マフラーなどを組み合わせたスタイリング。 じゅばんの代わりにセーターやTシャツなど自由なコーディネートをお楽しみいただけます。 |

参考資料:社団法人 全日本きもの振興会

きものの名称を覚えよう

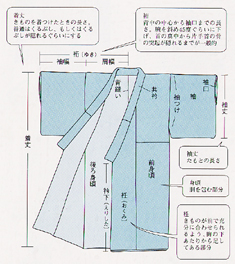

【着物】

- [着丈]:きものを着つけたときの長さ。普通はくるぶし、もしくはくるぶしが隠れるぐらいにする。

- [裄(ゆき)]:背中の中心から袖口までの長さ。腕を斜め45度ぐらいに下げ、首の真中から片手首の骨の突起が隠れるまでが一般的。

- [袖丈]:たもとの長さ。

- [身頃]:胴を包む部分

- [衽(おくみ)]:きものが前で充分に合わせられるよう、胸の下あたりから足してある部分。

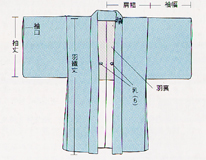

【羽織(はおり)】

参考資料:社団法人 全日本きもの振興会

これだけは揃えておきたい

【肌着】

- きもの用のじゅばんもあるが、U首シャツやランニングにステテコでもいい。

【長じゅばん】

- 肌着の上に着る。素材は絹のほか、モスリンやポリエステルなどがある。

【きもの】

- 気軽な外出着として、紬、御召、ウール、木綿などのきものを一枚は持ちたい。

【羽織】

- フォーマルな装いでなく、ジャケットを羽織る感覚で外出時に着用したい。素材はウール、紬、御召など。

【半衿】

- 幅約15cm、長さ約100cmの布で長襦袢に付ける。男物の半衿は、グレー、黒、紺の濃淡、茶、緑系と豊富な色があり、これらの中からきものと合う色を選ぶ。フォーマルは白。

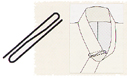

【衿留】

- 衿元は広がったりして崩れやすい。そんな時に重宝なのが衿停め。長じゅばんの衿元に留めるだけである程度の崩れは防ぐことができる。

【紐2本】

- 一般には紐1本と紐よりもやや幅が広い下締め1本を使う。長じゅばんの上から紐を1本結び、きものを着て下締めを締める。

【帯】

- 絞りの兵児帯または、紬や木綿、ウールの角帯を用意する。礼装に兵児帯は用いない。

【羽織紐】

- 羽織を留める紐。フォーマルは白。カジュアルは色ものを用いる。

【足袋】

- 礼装用は白足袋だが、カジュアル着には黒、紺などの色足袋や柄足袋を履いてもOK。素材は木綿、羽二重、ポリエステルなどさまざま。履く前に指の付け根部分まで折り返しておくと履きやすい。

【履物】

- フォーマルは白の鼻緒の雪駄。カジュアルには下駄や色柄の鼻緒の雪駄。

きものの着方

【きものの着方】

着付けの前に足袋を履いておき、肌じゅばんなどの肌着を着た後に、1)長じゅばん →2)きもの →3)羽織の順に着ていく。

|

1)長じゅばんを着る 肌じゅばんやステテコなどを着た上に長じゅばんを羽織る。衿を首にぴったりと付け、左右の衿先の長さをそろえ前方に引き、右手の下前となる部分を体にやや上がりぎみに衿先を左脇の腰に付ける。 ※着付けは、姿勢を正し背筋をピンと伸ばすのがコツ |

|---|---|

|

2)上前を合わせる 上前を合わせて、腰紐をへその少し下に当て、後ろは高めに、横は腰骨を通って締める。 |

|

3)きものを着る 長じゅばんと同じ方法できものを羽織り、袖を通す。きものの袖山を持って左右に手を伸ばし、きものの中心になるようにする。 |

|

※きものの持ち方 きものの後衿を首にぴったりと付け、前方に引いてきもの全体を長じゅばんに沿わせる。人指し指を内側にして腰の位置で袴を持つ。 |

|

4)下前を合わせる 長じゅばんの衿が見えるようにきものの下前を合わせる。右手の衿先を左の腰にやや上りぎみに付けて合わせる。 |

|

5)上前を合わせる 上前を右腰に合わせる。腰紐を締める前にシワを下へ伸ばしておく。 |

|

6)腰紐を締める 前はへその下で、後は少し高めに締める。紐は一結びし、左右にひねって振り分け、挟み込んでおく。 |

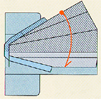

【角帯の結び方(貝結)】

|

1)帯端から約30cmを二つ折りにして、『て先』とする。 |

|---|---|

|

2)二つ折りにした『て先』の折り目の部分(『わ』と呼ぶ)を下にし、『て先』を20cmほど残して左手でもち一巻きする。 |

|

3)残りを2回巻く。一巻き目は強めにしっかりと巻き、二巻き目からは重ねるように巻くといい。 |

|

4)3巻きした後、余った右端部分を前中心から30cmのところで内側に折り返す。 |

|

5)右側の『て先』が下、二重になったたれ部分が上になるようにひと結びする。 |

|

6)下になっている『て先』を斜め上に折り上げ、たれの帯と交差して結ぶ。 |

|

7)結んだ部分と胴帯を持ち右周りで後へ回す。 |

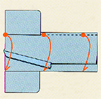

【兵児帯(片わな結)の結び方】

|

1)帯の端(右でも左でもOK)を腰あたりで持ち、体のうしろから二周させてひと結びする。 |

|---|---|

|

2)蝶結びと同じ要領で片方だけを輪にして片方は引き抜く。 ※兵児帯は三つ折りにして細くすれば仕上がりがきれいになる。 |

【羽織を着る】

|

1)羽織もきもののように肩からはおる。 |

|---|---|

|

2)片方ずつ肩に掛け、掛け終わったら長じゅばんときものの袂を持ち、片方ずつ袖を通す。 |

|

3)最後にきものと羽織の袖口をそろえて整える。羽織紐をつけて完成。 |

着物5つの心得

- 1 腰で着る

きものを腰の位置(へその下)で合わせ、紐や帯を締めることで、腰の位置が決まると長時間きものを着ていても気持ちよく過ごせる。 - 2 前下がり、後上がり

帯を締めるコツは前はへその下に、後はそれよりも高めに締める。 - 3 袷と単衣と夏物

きものは季節によって袷と単衣と夏物を着分ける。袷は裏地の付いたきもので春秋冬用。単衣とは裏を付けないきもので6月と9月頃。夏物は、絽や紗など透けるもの。 - 4 手を洗う

きものを着る前には必ず手を洗うこと。不用意に汚さないように注意する。何度も脱ぎ着を繰り返すことで自然に着慣れてくるので楽しんで着よう。 - 5 専門家に教えを乞う

きものは用途や予算を専門店や小売店などに相談し、きものの知識を吸収しながら選びたい。

おしゃれな小物とコーディネイト

|

袋物 身の回り品を入れる携帯用の物入れのこと。合財袋や信玄袋、巾着のほか、小型リュックやショルダーバッグなどと合わせてもいい。 |

|---|---|

|

懐中時計 昔懐かしい懐中時計。懐に入れるだけでなく根付としても使える。 |

|

防寒具 外の外出に必要になるのがコートやマフラー。一般的に用いられる「角袖コート」やトンビとも呼ばれる「インバネスコート」。 マフラーと帽子を合わせたコーディネート。ちょっとした外出に。 インバネスコートはスコットランドの地名に由来し、肩から長めのケープが下がる。明治初期に日本へ入ってきたもので、和服にも洋服にも着用できる。 |

|

足袋 白足袋、色足袋、柄足袋がある。礼装用には白足袋を履くが、カジュアル着としては色足袋、柄足袋でおしゃれに決めたい。 |

かっこいい着姿に挑戦

|

歩き方 きものの履物は、靴のように足を包み込んでいないのでぬげやすいが、足の親指とひとさし指で鼻緒を挟み込んで歩くといい。 それでも歩きにくければ太めの鼻緒に変えるのも一つの方法。 |

|---|---|

|

階段 階段や段差は、洋服で歩いてる時と異なる。右手で少し裾を持ちあげて慎重に昇り降りすることを心掛ける。 |

|

車の乗り降り 車に乗り込むときは、お尻から乗り込むようにする。座席に腰を掛けたら体を回し、足はそろえて中へ入れるようにすると裾が乱れることがない。 |

| お手洗い 「小」の時は、きものの上前と下前を開き、両裾を後帯にひっかけて用を足すが、袴を着用した場合などは、裾からきものごとたくしあげて用を足す。 |

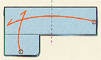

着物を脱いだら

きものを脱いだら、たたむ前にきもの用のハンガーに掛けてホコリを払っておく。2時間~半日ハンガーに掛け、汚れやシミが付いている場合は、早めに専門家に任せよう。

|

1)衿側を左にしてきものを広げ、下前を脇の縫目から折り、衽を縫目から手前に折り返す。 |

|---|---|

|

2)折った衽の上に上前の衽を重ねる。裾、衿先などの角はそろえる。 |

|

3)上前の脇線をつまみ上げ、背縫いで折って下前の脇線に重ねる。右袖の上に左袖を重ねる。 |

|

4)袖を袖付けから折り返し、身頃を二つ折にする。 |